Die Jahreshauptversammlung der Schutzgemeinschaft Heiligenberg Handschuhsheimer Geschichtswerkstatt e.V.

findet am 05.03.2026 um 19 Uhr statt.

Tagesordnung, Ort und Einladungen folgen.

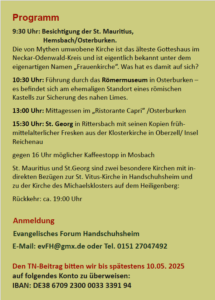

Tag des Offenen Denkmals am 14. September 2025

Fotos : B. Bank

Jahresausflug 17. Mai 2025

Erste Station: die Mauritius-Kirche in Hemsbach bei Osterburken

Darum heißt die Gegend „Madonnenländle“

Alexander Heinzmann erzählt eine interessanten Geschichte, wie aus 3 heiligen Jungfrauen zuerst eine und dann der heilige Mauritius wurde

2. Station: Römermuseum in Osterburken

Führung durch das Römerbad:

Ein Modell der Gesamtanlage des Kastells und der Ortschaft zur Römerzeit

Letzte Station: Die St.-Georgs-Kirche in Rittersbach, eine Kopie der Georgskirche in Oberzell (Reichenau) aus dem 9./10. Jahrhundert

Keltenort Heidelberg wurde eröffnet

Offizielle Eröffnung am 11. April 2025 auf dem Heiligenberg

In der Bildmitte von links nach recht Dr. Schöneweis, Staatssekretär Braun, Bürgermeisterin Pfister, Geschäftsführerin Weber und Schutzgemeinschaftsvorsitzender Burger

Rund um den neuen Infopoint auf dem Heiligenberg versammelten sich heute ca 70 Gäste, die von der Heidelberger Sozialdezernentin Bürgermeisterin Martina Pfister begrüßt wurden. Sie wies dabei auf die historische Bedeutung der Keltensiedlung auf dem Berg hin, die nach neueren Forschungen möglicherweise ein Bindeglied zwischen der früh aufgegebenen Heuneburg auf der Alb und dem Fürstensitz auf dem Glauberg in Hessen dargestellt haben könnte und eine der größten keltischen Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands war.

Staatssekretär Arne Braun auf Stuttgart stellte die Heidelberger Keltenprojekte im Kurpfälzischen Museum und auf dem Heiligenberg in den Zusammenhang des von der Landesregierung initiierten Keltenprogramms, das auch die Durchführung finanziert hat.

Die Geschäftsführerin des Geo Naturparks Bergstraße – Odenwald Dr. Jutta Weber wies auf die geologischen Aspekte des Berges, die Voraussetzungen für seinen historische und kulturelle Entwicklung waren.

Der Archäologe des Kurpfälzischen Museums, Dr. Tobias Schöneweis erläuterte die Elemente des Konzepts „Vom Berg ins Museum und vom Museum auf den Berg“ durch die Vorstellung der Elemente des Infopoint mit Repliken keltischer Funde aus dem Museum, ebenso durch die Vorstellung der neuen App „Keltenweg Heiligenberg“, die bereits benutzbar, aber noch nicht ganz fertig ist. Er dankte der Stadt Heidelberg, der Landesregierung und der Schutzgemeinschaft Heiligenberg für die gute Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung des Projektes.

Anschließend wies der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Heiligenberg – Handschuhsheimer Geschichtswerkstatt e.V. Bert Burger auf die günstige Lage des Berges für einen keltischen Herrschaftssitz hin, der sowohl die wichtigsten Handelswege Rhein und Neckar als auch die umliegende keltische Region kontrollieren konnte. Nach dem Umzug aller Gäste zur neu errichteten Visualisierung einer keltischen Pfostenschlitzmauer westlich der Waldschenke erläuterte er vor Ort das Prinzip dieses Mauerbaus und seine Funktionen für die keltischen Herrschaftssitze.

Bert Burger erläutert den Bau und die Funktion der keltischen Mauer

Die Schutzgemeinschaft Heiligenberg lud anschließend zu einem Imbiss der Waldschänke für die Besucher:innen ein; deren Fragen zu dem Keltenprojekt und der Geschichte des Berges konnten im ungezwungenen Gespräch beantwortet werden.

Einen Bericht des Kurpfälzischen Museums zu der Eröffnung des Keltenorts Heidelberg können Sie hier einsehen.

Die Keltenmauer am Heiligenberg ist fertiggestellt

Fertiggestellte Replik der Keltenmauer

Nun ist sie fertig, die Visualisierung eines Stücks Keltenmauer, um das Aussehen und die Funktion dieser Mauern, wie sie einst in 2 Ringen den Berg umschlossen, anschaulich erlebbar zu machen. Die Idee kommt von der Schutzgemeinschaft Heiligenberg, finanziert wird die Maßnahme vom Keltenprogramm der Landesregierung Baden-Württemberg. Das Mauerstück ist westlich der Waldschänke von oben wie von unter zu besichtigen. Die offizielle Eröffnung ist im kommenden Frühjahr geplant.

Mitglieder des Vorstandes würdigen die Fertigstellung mit einem Schluck Sekt. Fotos: SGH

Aktion am Freiwilligentag Heidelberg am 21.09.2024

Foto: Timon Roland

Die Sonne schien, und viele Menschen kamen: Der Freiwilligentag am Heiligenberg erwies sich als voller Erfolg: Nach 4 Stunden war die Arbeit im Wesentlichen erledigt, das heißt die Mauern des St. Michael-Kloster von Pflanzenbewuchs befreit, der langfristig ihre Stabilität bedrohte. Der Dank der Schutzgemeinschaft gilt allen 26 Freiwilligen und

Die Sonne schien, und viele Menschen kamen: Der Freiwilligentag am Heiligenberg erwies sich als voller Erfolg: Nach 4 Stunden war die Arbeit im Wesentlichen erledigt, das heißt die Mauern des St. Michael-Kloster von Pflanzenbewuchs befreit, der langfristig ihre Stabilität bedrohte. Der Dank der Schutzgemeinschaft gilt allen 26 Freiwilligen und

Mitgliedern, die tatkräftig daran mitwirkten. Nach getaner Arbeit wurde die Aktion durch eine gemeinsame Vesper in der Waldschänke beendet. Es sieht so aus, dass dieser Freiwilligentag zwar der erste, aber sicher nicht der letzte von der Schutzgemeinschaft organisierte war.

Fotos: SGH

Feier des 50. Jahrestages der Schutzgemeinschaft in der Waldschänke

Am Freitag, den 23.Juni, fand in der Waldschenke das Fest zum 50jährigen Jubiläum der Schutzgemeinschaft Heiligenberg statt. Im fast voll besetzten Gartenlokal wurden die Gäste durch die Musikgruppe Moitié:Moitié mit französischen Chansons unterhalten.

Der Vorsitzende Bert Burger begrüßte die Gäste und gab eine kurze Darstellung der Gründungsphase des Vereins sowie ihrer Tätigkeitsbereiche.

Sein Dank galt der aktiven Unterstützung der Arbeit des Vereins durch die Stadt Heidelberg, die durch Oberbürgermeister Prof.Dr. Würzner und Frau Dr. Edel vertreten war.

OB Würzner sprach auch ein Grußwort und dankte darin der Schutzgemeinschaft für ihre Arbeit. Dabei erwähnte er auch das geplante Keltenprojekt auf dem Berg und er hob das Engagement der anwesenden Vertreter des Kurpfälzischen Museums, des Direktors, Herrn Prof. Dr. Hepp, sowie des Leiters der Archäologie, Herrn Dr. Schöneweis, in diesem Zusammenhang hervor.

Im weiteren Verlauf hatten die Gäste die Möglichkeit, neben Essen und Trinken auch auf einer Plakatwand die Dokumentation der Arbeit der Schutzgemeinschaft in Augenschein zu nehmen. (Fotos: B. Bank und M.u.P.Jungmann)

Wissenschaftsministerin Bauer auf dem Heiligenberg (28.08.2020)

Auf der Alten Brücke

Es sollte eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden: Der Besuch der Wissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordneten Theresia Bauer auf dem Heiligenberg. Denn schon im Januar 2019 hatte der Ministerrat die kulturpolitische landesweite Konzeption „Baden-Württemberg und seine Kelten“ beschlossen. Damals musste der Besuch wegen eines Unfalls der Ministerin verschoben werden. So kam es denn, dass am 27. August Frau Bauer mit einer Gruppe von 20 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern (noch einmal so viele hatten sich angemeldet, konnten aber aus Coronagründen nicht mitgehen) nach dem Besuch des Kurpfälzischen Museums den Marsch auf den Heiligenberg antrat. Hoch ging es über den Schlangenweg, den Philosophenweg, am Bismarckturm vorbei zum Fuchsrondell.

Geschafft! Der Schlangenweg

Marschrichtung

Hier begann Alexander Heinzmann, 2. Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Heiligenberg – Geschichtswerkstatt Handschuhsheim, seine Ausführungen über die keltische Vergangenheit auf dem und um den Heiligenberg. Dabei informierte er die Zuhörer/innen über die verschiedenen Epochen der keltischen Geschichte in Europa und besonders im süddeutschen Raum. In der ersten keltischen Phase der sog. Fürstensitze wird der Fürstensitz auf dem Heiligenberg relativ spät und wohl in einer Verbindung zu dem wichtigen keltischen Zentrum auf dem Glauberg in Hessen errichtet. Davon zeugen die Reste der 2 Ringmauern sowie ein in Neuenheim gefundener Kopf einer Statue eines Keltenfürsten. Nachdem nach 500 vor Chr. die Blütezeit der Fürstensitze bereits vorbei war, kommt es auf dem Heiligenberg zu einer Ansiedlung von zwischen 1000 und 3000 Kelten, die sicher in Verbindung mit landwirtschaftlichen Siedlungen um den Berg herum standen, da ein Lebensmittelanbau auf dem Berg nicht möglich war. Ob man diese Ansiedlung als ein keltisches Oppidum bezeichnen kann, darüber gibt es mangels ausreichender Forschungsergebnisse auf dem Berg keine gesicherten Erkenntnisse. Auch über das Ende der Besiedlung weiß man nichts, ebenso wie an anderen Orten keltischer Niederlassungen kann man spekulieren, ob es die fehlende Schriftkultur der Kelten war, die den wachsenden Gemeinschaften keine Struktur geben konnte, oder eine intensive Übernutzung der umgebenden Natur schließlich die Aufgabe der Siedlungen erzwang.

A. Heinzmann und die Kelten

Weiter ging der Weg zum Heidenloch. Hier führten Alexander Heinzmann und Bert Burger, der 1. Vorsitzende des Vereins, aus, dass nach wie vor die Antwort auf die Frage, wer wann und zu welchem Zweck einen 56m tiefen Schacht in den Bundsandstein getrieben hat, noch nicht mit hinreichender Sicherheit gefunden werden konnte. Nahe liegende Erklärungen, die einen Brunnen oder eine Zisterne vermuten, werden durch die Struktur der Wasseradern auf dem Berg Richtung Nordwesten (wo heute noch 3 Brunnen zu finden sind), in Frage gestellt, auch durch die schlechte Wasserfestigkeit des Bundsandsteins. Die Alternative, das Heidenloch als keltische Kultgrube zu erklären, hat den Vorteil, dass Lage und der notwendige Arbeitsaufwand dann besser erklärbar wären, allerdings gibt es keine archäologischen Belege dafür, da das Heidenloch sekundär ausgebaut und im Spätmittelalter schließlich als Abfallgrube genutzt wurde.

Den Berg hoch

Blick ins Heidenloch

Nun kam ein etwas abenteuerliches Wegstück, da der vor 24 Jahren angelegte Keltenpfad, dem die Gruppe jetzt folgte, teilweise vom Wald wieder zugewachsen war. Immerhin konnte hier recht deutlich ein Stück des Walls, vor den die innere Keltenmauer gebaut wurde, besichtigt werden. Alexander Heinzmann wies auf den enormen Aufwand zum Bau der zwei Mauerringe hin und erläuterte, dass diese neben der Verteidigungsfunktion wohl auch die Aufgabe hatten, nach außen die Macht und den Reichtum der keltischen Siedlungen zu demonstrieren.

Abschließend lässt sich resümieren, dass die bisherige geringe Erforschung der keltischen Besiedlung des Heiligenberges, die eine der größten im Süddeutschland war, in ihrer Bedeutung bisher nicht gerecht wurde und dass hier ein großer Nachholbedarf an archäologischen Forschungsgrabungen zu konstatieren ist.

Frau Ministerin Bauer bedankte sich am Ende für die Führung und die damit auch von ihr neu gewonnenen Erkenntnisse, äußerte Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zur Bewahrung und Erforschung der historischen Hinterlassenschaften auf dem Berg und zeigte Verständnis für den Wunsch nach einer Intensivierung der historischen Erforschung gerade der keltischen Vergangenheit. Vor allem auch im Rahmen des anfangs genannten Projekts „Baden-Württemberg und seine Kelten“ wäre hier ein neuer Forschungsschwerpunkt sinnvoll.

Ein Teil der Teilnehmer/innen beschloss den Rundgang mit einem gemeinsamen Umtrunk in der Waldschenke.

- Auf dem Keltenweg

- Frau Bauer auf dem Keltenwall

- Erklärung der Keltenmauern

- So lebten die Kelten

- Infotafel Keltenweg

- Pfostenschlitzmauer

- Aufmerksame Zuhörer/innen

- An der Infotafel

- Abschied und Dank